������ѡ�������Ĺ�����

�������������ˤʤ�ޤ������ɤ������餤���Ρ�

2010/10/08(��)

��餿����˥å�������������Τ�����δ����Ͱʳ��ˤ��͡��ʽ����˼��Ǥ��Ƥ��������Ƥ��ޤ��������������������������������¿�����Ǥ���ޤ�����ȯ���밭�������ˤ�ȼ����Ǯ��39��40��ˡ�������˼�ˡ������֤˼�줿��˼�ʤɤ���ʤˡ������ξɾ������٤��͡��Ǥ�������������ˤߤ���줿�����ܤμ��Ǥ��ᤷ�ޤ������ǤϷв��ɾ��������Ū�ưפ�Ƚ�ǤǤ��ޤ����ݥ���Ȥ���˼����˻��ä������ȿ���������Ϥ�����ǿ��Τ褦�ʤ�Ρ� ���ʤ������Ǥ�������̵ͭ��Ķ���ȸ����Ǥ����ˤ狼��ޤ����⤷ǿ��Τ褦�ʡ��ɤ��äȤ������ΤΤ��ޤ꤬����Ȥ��ˤ϶ɽ����ơ����餫���ˤǽ�����ꡢ���줤�ʿ�����������ꤷ�ʤ��¤ꡢ�����Ϥޤ������ꤨ�ޤ��ñ����˺ޤ乳��ʪ���Ϥޤä���̵���Ǥ������Τ褦�ʤ��ޤ꤬�ʤ���С���ë����˼�ޥå�������Ȭ�����ˤ�ǧ�������Ƥ������������������������ä��㤤�ޤ���������˥å�����Ǥ����������Τ������������Ⱦ��������������θ�Ҳ�Ǥ����ޤ�������������̼���������TEL:0965-33-8758�� ���ˡ����ˡ������Ϥ��٤ߤǤ����ˤ��������ʳ뺬�ñ���Ǻޡˤ�ɬ������ޤ���������ǤϤʤ������������Ʊ�ͤ��н褷�ޤ�����������Ȱۤʤ깳��ʪ�����������Ȥ⤢��ޤ��ʤ������ޥå����������פǤ��ˡ���Ǻ�ߤ����ϵ���ͤʤ����Ǥ���ޤ��褦�����ᤤ�����ޤ���

�ޥ�⥰��ե����Ƥ����ݤ�����������ʤ��Ρ���

2010/10/08(��)

�����αƶ��ˤϡ֤����Ͱʾ����Ӥ�Ⱦ㳲��������פȤ�������Ū�ƶ�������ޤ����ʹ֤��Τ�����ʬ���ȿ��ϰ�ǯ��������0.5�ǣ��ʣǣ��ϥ��쥤�ȸƤֵۼ����̤�ñ�̤Ǥ��ˤޤǤ����Ƥ���ޤ������������Ҵ����������Ǥϡ�û���֤�2.5�����ǣ��������ǽ������ʵ���ǥ�ˤʤ�ޤ���¾�ˡ��徽�Τκ����ϣ��������ǣ����ҵ����ۻ���0.1�ǣ��DZƶ�������ޤ������ƥޥ�⥰��ե������ǤǤεۼ����̤Ϥ����Ĥ��ȸ����ޤ��ȡ��������ߥꥰ�쥤�Ǥ������ʤ����0.001��0.003�ǣ��ˤʤ�ޤ�����ǯ������˵��Ƥ����0.5�ǣ��ο�ɴʬ�ΰ줰�餤�����ʤ��ΤǤ����ޤ�������������δ������ϼ¸����̣ӣ��������٥�ȤȤ���ñ�̤Ǥ���ΤǤ������������0.05��0.15�ߥꥷ���٥�ȤȤʤ�ޤ����桹���ϵ��˽���Ǥ��ơ���������Ϥ��鼫������������ӤƤ���ΤǤ����������̤ϰ�ǯ�֤���2.4�ߥꥷ���٥�ȤǤ����顢�ޥ�⥰��ե����Ǥ������Ϥ��ο���ʬ�ΰ�ȶˤ�����̤Ȥ������Ȥˤʤ�ޤ��͡����ΰ����ǥޥ�⥰��ե������Ǥβ��äϷפ��Τ�ʤ��ΤǤ�����¿����Ƹ��Ǥ���������������

��������ȸ����ޤ������ڽ����ʤ���Ф����ʤ��Ρ�

2010/10/08(��)

��������������夫��ͽ��Ф��餤�ˤ����Ƹ�������������ǡ���������Ǥ����٤��⤤�����ΤҤȤĤǤ������Τˤϼ���ǤϤʤ�������Ǥ��ꡢ���Ѥε�����ʣ���κ�˦����ʤäƤ��ơ�����Τ褦�˵����Ȥʤ��˦�����ĤǤϤ���ޤ�������դ���褦�ˣ�����cm���礭������Ĺ���ߤޤꡢ�����˼�����̤��뤳�Ȥ��Τ��Ƥ��ޤ������˻ͽ����Ⱦ�ǤϤۤȤ�ɸ������ޤ������������ˤ��������礭���ʤ뤳�Ȥ⤢�������������ȸƤФ�ޤ����ޤ���Ķ���ȸ����ʤɤǻ����褦�ʽ긫���褹����վ�����Ǥ���粽�����ꡢ�������ä��ꤷ�ޤ��Τ����դ��פ��ޤ�����äơ���������ä��Ȥ��ˤϡ��ޤ���������Ԥä���������Ǥ��뤳�Ȥ���ꤵ���ƣ�cm�ޤǤϷв�ѻ��Ȥ�����cm��Ķ�����礭���ʤ�褦�Ǥ���г���ˤƶɽ������ڽ��������ˤȤ��Ƥ��ޤ����ޥ��ȡ���Ȥ����۰���ݤ��������ȿ��������ڤ��뤳�Ȥ���ǽ�ʸ������֤���äƤ�������ߤǤϾ����ʽ����������������Τ��ڤ��ä���⤷�Ƥ��ޤ��ʤ������֤Ϥ��ʤ����Ǥ��Τǡ���˳�ʤ�餿����˥å��ˤϤ���ޤ��Ĥ͡���ˡ�

�������������ä��������������������٤�0.57�ܡ�

2010/10/08(��)

��35000�ͤ�40��79�Фν�����7ǯ�ʾ����פ���Ƥ������̤Ǥ�����11���ͤ����ä���ʸ���ʳؾʽ������絬�ϥ��ۡ��ȸ���JACC�ΰ����ˡ�Ĵ���ǤϿ�����䱿ư��ǥ������ʤɤ��ط�Ĵ���Τۤ�������������"��ĥ�ꡢ���ȥ쥹��̵ͭ�ʤɤ�ʹ���Ƥ��ޤ���Ĵ�����Ʊ�ꤵ�줿���ⴵ�Ԥ�149��Ǥ�����������������ĥ�����ä����褷�Ƥ��뤫���פμ���ˡ���������������Ȥϡ��Ϥä�������ʤ��פ�����������������ˤʤ�����٤Ȥ���ȡ������̡פ������������δ����٤�0.91������������������פ�0.60�������ˤ���פ����������Ϥʤ��0.57���Ǥ����������˹���Ū�ʹͤ���������ۤ�����ˤʤ�ˤ������������餫�Ǥ��͡�¾�ˡ�ʪ����Ƚ�Ǥ��ᤤ���������ޤ��Ѥ�äƤ�⤦����Ʊ����������ߤ����ȶ����פ������Ǵ����٤��㤤�Ȥ�����̤�ФƤ��ޤ����Ф����ȱ��Ϥ������褦�˿����ؤν��´��ȸ��ä�����Ū�װ���Ʊ���褦��ȯ���������̤�⤿�餹�ΤǤ��͡����������������������ꤢ��ν�����ޥ�⥰��ե������Ǥ�����ʤ���Ф����ʤ����Ȥˤ��Ѥ�ꤢ��ޤ����!!!

���ơ���Stage���´��äƤʤˡ�

2010/10/08(��)

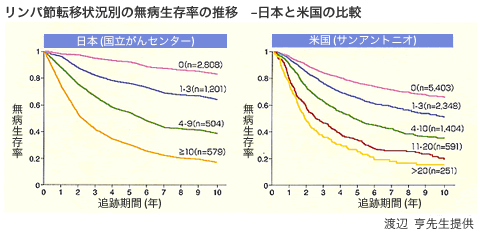

���ޡ��ƥ�Ӥǡ�5ǯ��¸Ψ87%�����ơ�����"�ʤ�����������Ȥ����Ǥ���Ƥ��ޤ��͡�

�ߤʤ��ޤ⤴���Ǥ��礦������δ����Ⱦ��TNMʬ��Ȥ�����οʹ��١��´���ɽ�����ʤ�����ޤ���T�ϼ�����礭����N�ϥ�����ž�ܤξ�����M�ϱ��ž�ܤ�̵ͭ���̣���ޤ������ˤˤ������Ƥ��Ѥ��Τ������ʤ褦�����ʡ�ʬ��Ǥ����Τ��˥��ơ������夬��ˤĤ�ơ���¸Ψ���㲼���ޤ�(����ˤϣ�������IV���ޤǤ���ޤ�)������Ǥϥ�����ž�ܤ����ä��ȸ��������ǥ��ơ���IIA�ʾ�ˤʤ�ΤǤ�������������Ȥ��꤬����ΤǤ����ޤƤ��������Ȱ�������������ϥ�����ž�ܤ�̵ͭ�����ǤϤʤ������ο������˽��פʤΤǤ�������¿���ۤ���¸Ψ������������¤��褯�狼��ޤ��͡���������ƶ��̤λ��¤Ǥ�����������TNMʬ��Ǥ�1�Ĥ�10�Ĥ�Ʊ�����ơ����ˤʤäƤ��ޤ��ޤ������¤Ϥޤä����ۤʤ�ޤ��Τ�����Ǥϥƥ�ӤΤ褦�˥��ơ����Ǹ��ΤǤϤʤ���������ž�ܤο����ޤ��Ͻ��פʤΤǤ�(������ž�ܤ�ͭ�Ϥ�ͽ����ҤȤ���Ƥ��ޤ�)�������⡢����Ǥ�5ǯ��¸Ψ�ǤϤʤ�10ǯ��¸Ψ��ɽ���Τ��Q�Ǥ�����ؤ�����ƥ�����Ȥ���Ⱦ���ޤ��������餱�ʤΤϤʤ��ʤΤǤ��礦�͡������ʤߤ˻�ϰ�դ���������Ȥϰ��ڸ��ޤ�����!����¿���ˤ��ꤹ�뤫��Ǥ���

����ˤʤä���⤦�Ҥɤ�ϻ���ʤ��Ρ��ο��θ�

2010/10/08(��)

2003ǯ��Cancer�Ȥ����ʤι⤤�ز��˼����ɤ���ʸ���ܤäƤ��ޤ����Τǡ����Ҳ𤤤����ޤ�(Cancer 2003, 98: 1131��1140)������ο��ǡ����Ťθ�˽л���и�����45��̤���ν���438���Ʊ�ꤷ�����ˡ�����ο��Ǹ�˽л���и����ʤ��ä�45��̤���ν������椫�����Ҥ�438��Ƚ���郎���פ����оȷ�2775���Ʊ�ꤷ�ƻ�˴Ψ����Ӹ�Ƥ���Ƥ��ޤ������η�̡�������Ǹ�10����ޤ��Ϥ���ʹߤ˽л���и����������Ǥϡ��оȷ�����Ӥ��ƻ�˴�δ�������46����㤤���Ȥ��狼��ޤ������ޤ���������ǻ���ǥ����Ǥ��ä������λ�˴�δ��������оȷ���Ʊ���Ǥ����������η�̤���������ǻ�����Ǹ��ǥ������̿ͽ��˱ƶ����ʤ��ȹͤ��Ƥ褤�Ȼפ��ޤ�����������˴Ψ���㲼�Τ��������ο��ǡ����Ÿ�ˤ�ǥ�����������ɤ����Ȥ������ޤǤˤϻ��ʤ��ȹͤ��ޤ���

����������

���ƥ��

������

���Ż���

��ʿ����9��00���12��00��14��00���18��00

�ڷ��ˡ����ˡ�9��00���12��00�����ٿ�

�ٿ���

���ˡʸ��ˡ����ˡ������ˡ����ˡʸ��ˡ��˺��������ߡ�ǯ��ǯ��